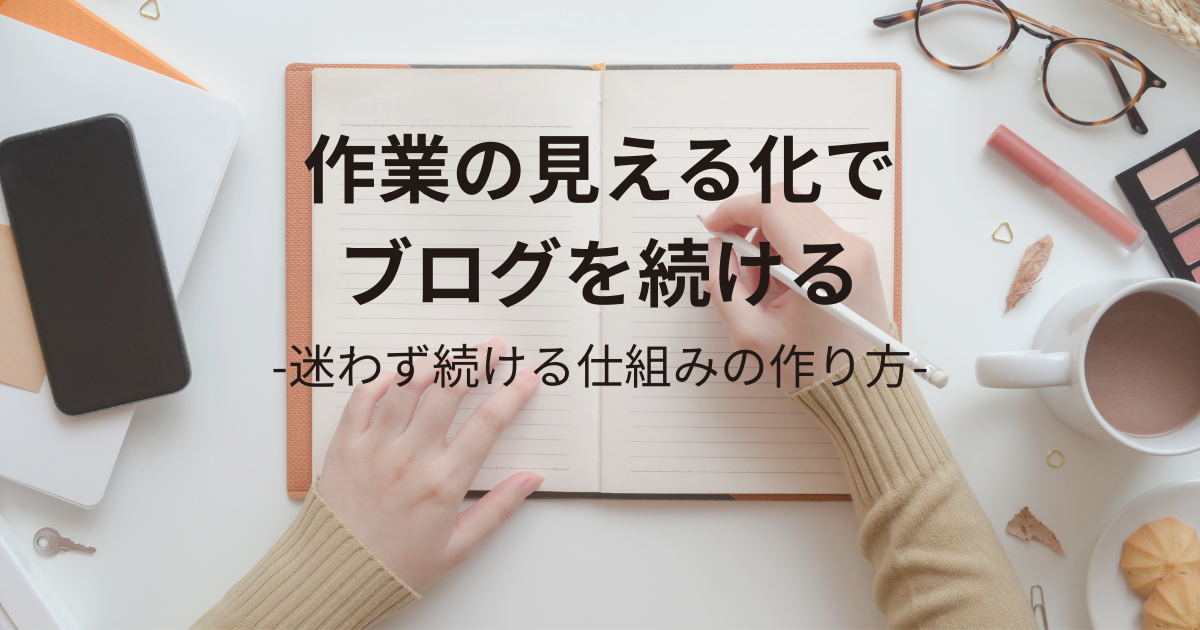

「なんでこんなに手が動かないんだろう」

せっかく始めたブログなのに、いつの間にか止まってしまっていた——

そんな感覚に心当たりのある方も、少なくないかもしれません。

時間がない、やる気が出ない、何をすればいいかわからない。

いくつか理由は浮かんでも、根本的な原因が見えないままだと、

また同じように手が止まってしまうことがあります。

そこで今回は、「ブログが続かない」と感じている方に向けて、

作業の迷いを減らし、スムーズに進めるための「見える化」の考え方と実践方法をまとめました。

モヤモヤした状態から抜け出し、自分のペースで続けるための仕組みづくりに役立てていただけたらと思います。

なぜブログが続かないのか?

ブログが続かなくなる理由として、「時間がない」「気が乗らない」と感じる方は多いかもしれません。

けれど、もう少し深掘りしてみると、正解が見えないまま進めていることが、大きなつまずきの要因になっているケースが少なくありません。

やるべきことが曖昧で、どこから手をつければいいのかもはっきりしない。

それでも何とか前に進もうとして、あれこれ試行錯誤を重ねる——

すると、作業そのものではなく、その手前の「迷う工程」だけで時間や気力を消耗してしまうことがあります。

「このまま続けて意味があるのか」「自分のやり方は合っているのか」

そんな不安も、正解が見えない状態だからこそ大きくなっていきます。

けれど実際には、特別なモチベーションやスキルが足りないわけではなく、

やることの全体像や順番が見えていないことで、動きづらくなっているだけかもしれません。

この構造に気づくことが、再びブログに向き合うための小さな一歩になります。

「あなただけじゃない」継続の難しさに共通する壁

気づけばしばらくブログを更新していない——

そんなとき、「まあ、忙しかったし仕方ない」と思いながら、少しずつ気持ちが離れていくような感覚になる方もいるかもしれません。

「またそのうち書こう」と思いながら、その“そのうち”がなかなか来ない。

無理に向き合おうとせず、気づけば手が止まっている——

ブログが続かなくなるとき、多くの場合は大きな挫折ではなく、静かに距離ができていくような流れになることもあります。

もちろん、「このままでいいのか」と葛藤を感じる方もいます。

ただ、いずれにしても自然と優先順位が下がり、フェードアウトしていく背景には、いくつかの共通点が見られます。

- 立ち上げ時の熱量が徐々に下がっていく

- 成果が出ない“無風期間”に手応えを感じにくい

- 手間に見合うリターンが見えにくい

- 目標とのギャップに疲れを感じてしまう

こうした要因が重なると、「なんとなく続けられない」状態が自然に生まれてしまうこともあります。

特別なことではなく、続けにくい構造がそこにあるというだけのことかもしれません。

自分を責めるのではなく、「なぜ手が止まったのか」を一度立ち止まって見直してみることで、

もう一度ブログに手をかけるきっかけが見えてくるかもしれません。

今日から始められる「作業の見える化」ステップ

「作業の見える化」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。

けれど本質は、やるべきことを明確にして、迷わず動ける状態をつくるというシンプルな取り組みです。

ブログに向かう時間が限られている中で、「次に何をすればいいのか」を毎回考えるのは、想像以上に負担になります。

やることが見えていないと、進んでいる感覚も持ちづらくなり、次第にモチベーションが下がってしまうこともあります。

ここでは、そんな“手が止まりやすい構造”をほぐすための基本ステップを4つに分けて紹介します。

どれも、今日から取り入れられる内容です。

1.やるべき作業を棚卸しする

まずは、ブログ運営に関わる作業をすべて書き出してみましょう。

たとえば、ネタ出し、構成、執筆、アイキャッチ作成、画像選定、投稿、装飾、リライトなど。

一覧にしてみると、実際に必要な工程が思った以上に多く、それぞれに時間や集中力が必要なことが見えてきます。

感覚だけで把握していると、「なんとなく進まない」「次に何をすればいいかわからない」といった状態に陥りやすくなります。

作業の棚卸しは、こうした曖昧さを減らすきっかけになります。

2. ステップに分けて順序をつける

やることが整理できたら、それらをどの順番で進めるかを考えてみましょう。

あらかじめ定型フローを決めておけば、都度の迷いを減らせます。

まとまった時間が取りづらい場合は、作業を小分けにして分散するのもひとつの方法です。

さらに、曜日ごとに役割を分けたり、ネタ出しは週末にまとめたりといった工夫も、無理なく続ける流れをつくるうえで効果的です。

完璧なスケジュールでなくて構いません。

迷わない状態を先につくることが、継続の土台になります。

3. 見える形に落とし込む

やるべきことと順序が見えたら、それをひと目で把握できる形に整えます。

手帳に書き出しても、付箋を並べても、Trelloやスプレッドシートを使ってもかまいません。

今どこまで進んでいるのか、次に何をすればいいのかが視覚的にわかるだけでも、作業の負担は大きく減ります。

「終わったことにチェックをつける」「カードを動かす」といったシンプルな仕組みでも、進んでいる感覚が得られることで、手が止まりにくくなります。

見える化の目的は、作業をきれいに管理することではなく、続けやすい状態をつくることです。

4. 成果ログを残す

最後に、これまで取り組んできた記録を残しておくことも、継続を後押しします。

公開した記事のタイトルと日付を一覧にしたり、月ごとに振り返りをメモしておいたり。

数が少なくても、並べてみることで「これだけやってきた」と感じられるようになります。

ブログは、すぐに成果が見えにくい媒体だからこそ、これまで続けてきたことを確認できる仕掛けがあると心強くなります。

手応えが薄い時期こそ、「やってきた事実」が支えになります。

作業を見える化するステップを整理したところで、

ここからは、そうした「見える仕組み」を日々の作業に取り入れるために役立つツールや方法をいくつか紹介していきます。

難しいものを使う必要はありません。

「自分にとって使いやすいかどうか」を軸に、気軽に試せるものから見ていきましょう。

使いやすさから選ぶ、見える化のためのツールと方法

「作業の見える化」といっても、実際にどう取り入れればいいか、迷うこともあるかもしれません。

専用のツールが必要なのか、紙でもいいのか、どれが続けやすいのか——そうした不安を感じる方も少なくありません。

ここでは、「扱いやすさ」と「続けやすさ」を軸に、いくつかの選択肢を紹介します。

どれを選んでも構いません。自分の生活や作業スタイルに合う方法から、まずはひとつ試してみることが大切です。

紙で整える:ノート・付箋・手帳

思いついたことを書き出してみる。

それだけで頭の中が整理され、次の行動が決まりやすくなります。

この「書いて見える化する」方法を、最もシンプルに始められるのが紙です。

- ノートや手帳で、やることリストや進捗メモをつける

- デスクに付箋を貼って、やるべき作業を視界に置いておく

- 終わった作業に✓をつけることで、区切りを意識できる

ツールの操作に気を取られず、まず行動に集中できるのが紙の良さです。

「書き出すだけ」で始められるこの方法は、最初の一歩としてとても理にかなっています。

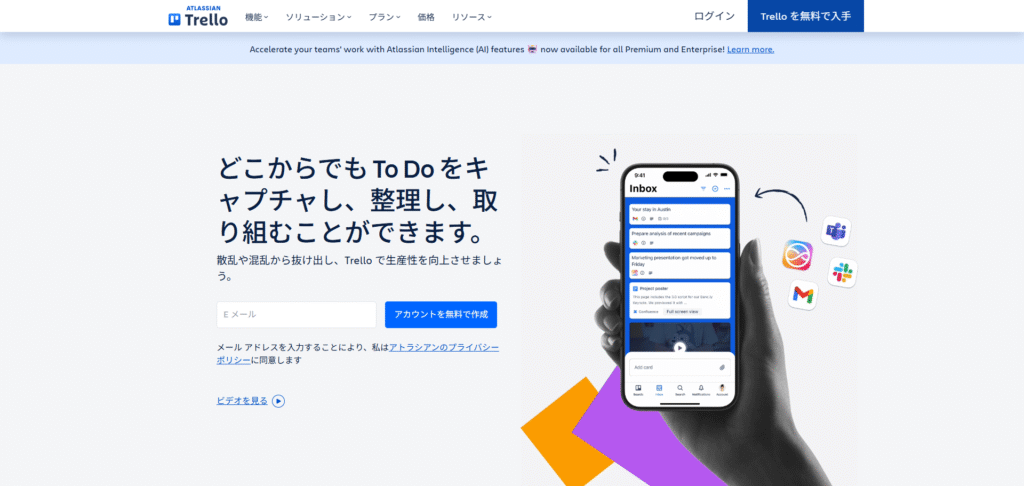

進捗を見える化:Trello

カードを並べて、今やっていること・これからやること・終わったことを「見える形」にする。

このシンプルな構造で、作業の流れを整理できるのがTrello(トレロ)です。

- 「今どこまで進んでいるか」がひと目でわかる

- 複数のタスクを並行して管理しやすい

- カードを動かすだけでも、進んでいる感覚が得られる

状況が可視化されることで、「何に時間がかかっているか」や「どこで止まっているか」が見えやすくなります。

頭で考えていたことを、視覚的に整理できるツールとして、とても扱いやすい選択肢です。

情報をまとめて扱う:Notion

タスクだけでなく、メモや記事の構成案、使う予定の素材もひとつの場所で扱いたい。

そんなときに重宝するのがNotion(ノーション)です。

- 記事ごとの進行状況を一覧で管理

- 下書きや構成案をそのまま残せる

- タスク・メモ・資料を一画面にまとめられる

あれこれ分散していたメモやタスクを、一つの場所に収められるだけでも管理はぐっと楽になります。

慣れるほどに使い道が広がるため、長く付き合っていきたい人には特に向いています。

一覧で整理する:スプレッドシート

必要な項目だけを並べて、状態をチェックする。

とにかくシンプルに進捗を管理したいなら、Googleスプレッドシートが向いています。

- 記事タイトルと状態(構成済・執筆中・公開など)を一覧化

- 日付を記録して投稿ペースを可視化

- 「どこまでやったか」をすぐに把握できる

視覚的な派手さはありませんが、だからこそ余計な操作に気を取られず、淡々と進捗だけを確認できます。

「続けられる方法」を見つけたい方にとって、ちょうどいいシンプルさを持った選択肢です。

迷ったら「始めやすさ」で選ぶ

続けられるかどうかは、最初の導入で決まることが多いです。

ツールを比較して悩みすぎるより、「これならやれそう」と感じたものを小さく始めてみるほうが、結果的に続きます。

最初の形が正解である必要はありません。

「変えていける仕組み」を持つことのほうが、ずっと大事です。

変わることで見つかるもの、変わらないから続くもの

やろうと決めたのに、うまくいかなかった。

一度整えた仕組みが、気づいたら止まっていた。

そんな経験がある方も多いかもしれません。

でもそれは、「続ける意志が足りない」からではないはずです。

生活の流れが変わったり、モチベーションが揺れたり。

小さなズレが積み重なって、仕組みと日常が噛み合わなくなる。

誰にでも起こりうる、自然な変化です。

見える化の仕組みは、「一度つくれば完成」ではなく、使いながら育てていくものです。

最初に選んだ方法が合わなくなったなら、違う形にしてみればいい。

たとえば、

- スプレッドシートをやめて手帳に戻す

- Trelloを使っていたけど、進捗は付箋の方が早かった

- Notionは見るだけにして、書くのは別の場所にする

そんな風に、少しずつ“今の自分”に合わせて変えていけるのが、柔軟な見える化です。

ただ、すべてを変えればいいというわけでもありません。

すでに馴染んでいるやり方があるなら、変えずに保つことにも意味があります。

変えないことで、自然と手が動いたり、無意識に整っていたり。

そういう「続いている状態」に気づけたなら、それはすでに、自分に合った形に育っている証かもしれません。

大切なのは、「正しいやり方」を追い続けることではなく、

変えても、変えなくても、無理なく続けられる形に調整していけるかどうか。

完璧でなくていい。理想通りじゃなくていい。

そのときの自分に合うように、やり方ごと変えていけること。

それ自体が、続ける力になります。

無理なく、止まっても戻れる仕組みを

記事を読み進めてきた中で、やるべきことや、その進め方のイメージが少しずつ整理されてきたかもしれません。

その一方で、「この先、また止まってしまうかもしれない」「思ったより続かなかったらどうしよう」といった不安が、まだどこかに残っていることもあると思います。

それでも大丈夫です。

見える化の仕組みは、完成させるものではなく、続けながら、必要に応じて変えていけるものです。

一度止まっても、また戻ってこられるように。やめてしまっても、再開しやすいように。

そのための「見える形」なのだとしたら、うまく回らない時期があっても、それもまた前に進む途中と捉えてみてください。

完璧じゃなくていい。形になっていなくても構いません。

今日から少しだけ、自分にとって動かしやすい形を見つけてみる。

それだけで、進み方はゆっくりと変わっていきます。

たとえば、付箋を1枚貼って「やること」を書いてみる。

そんな小さな一歩が、次の行動につながります。

著者プロフィール