「ブログはもうオワコン」 そんな言葉をSNSや動画で見かける機会が増えました。実際、今のブログ運営は一筋縄ではいきません。特に、生成AIの普及によって「人が書く意味すらなくなるのでは」といった疑問すら現実味を帯びています。

では本当に、“ブログで稼ぐ”という選択肢は終わってしまったのでしょうか。

アフィリエイトマーケティング協会による調査を見ると、2020年には月収1万円以上のアフィリエイト収入を得ていた人の割合が17.2%だったのに対し、2024年には13.3%まで減少しています。

アフィリエイト収入の推移(参考値)

| 年度 | 月収1万円以上 | 月収10万円以上 |

|---|---|---|

| 2020年 | 17.2%(※最多) | 8.1% |

| 2021年 | 16.8% | 7.6% |

| 2022年 | 14.2% | 7.3% |

| 2023年 | 13.8% | 6.9% |

| 2024年 | 13.3%(※減少傾向) | 6.1% |

※出典:

・2020〜2023年:日本アフィリエイト協議会 各年の調査報告ページ

・2024年:アフィリエイトマーケティング協会 調査報告書(2024年)

この数字を見ると、「やっぱりもう終わっているのでは」と感じるのも自然なことかもしれません。

けれど、状況は一面的ではなく、少し立ち止まって整理してみることで見えてくるものもあります。

本記事では、“オワコン”と言われる背景を冷静に確認しながら、

それでも副業でブログをやることに、どんな意味や可能性が残されているのかを、現実的な視点で考えていきます。

よく聞く「副業ブログ=オワコン説」とは?

「副業ブログは稼げない」

「始めても月100円レベル。やるだけムダ」

こうした声をSNSや動画で見かける機会は、ここ数年で確実に増えてきました。

実際に、「半年がんばったのに収益ゼロだった」「何十記事も書いたけど読まれなかった」といった、挫折経験のシェアが目立ちます。

このような体験談は共感を呼びやすく、拡散されやすいため、

「ブログを始めても失敗する」「結局うまくいかない」という印象が強まっているようにも感じられます。

さらに、「今はAIでいくらでも記事が作れる」「文章なんてもう誰も読まない」など、

テクノロジーの進化やメディアの変化を理由に、「人がブログを書く必要性」そのものを疑問視する言説も広がっています。

結果として、「これからブログを始めよう」という人が、

「やっぱり遅いのでは」「もう選ぶべき手段じゃないのでは」と感じてしまう――

そうした不安を抱きやすい空気ができあがっているのが、今の状況かもしれません。

ただ、こうした声はあくまで“印象”であり、なぜそう言われるのかという構造までは語られていないことも多いものです。

次に、それらの背景にある現実的な変化について、少し冷静に整理してみます。

オワコンと言われる理由を冷静に整理してみる

「副業ブログはもう稼げない」「今さら始めても無駄」

そうした見方が広がっている背景には、単なる流行り廃りでは片づけられない複数の要因が絡んでいます。

ここでは、ブログが“オワコン”と呼ばれるようになった理由を、感情ではなく事実ベースで整理します。

競争が激しくなった

ここ数年で、「副業でブログを始める人」の数は大きく増えました。

初期費用が少なく、場所や時間を選ばず取り組める手段として注目された結果、

同じジャンル・テーマで記事を書く人が集中しやすくなっています。

その影響で、「すでに似たような記事がいくつもある」「何を書いても誰かとかぶる」と感じやすくなり、

新しく始めたブログが埋もれやすい状況が生まれています。

また、ある程度有名な発信者や、SNSや広告など別ルートからの集客を持つメディアと比べると、

個人ブログは「見つけてもらうこと」自体が難しくなってきている面もあります。

副業として限られた時間で書いている人にとって、

「書いても誰にも届かない」という感覚は、継続のモチベーションに大きく影響してきます。

検索で上位に入りにくくなった

Googleの検索アルゴリズムはこの10年で大きく進化しており、

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)といった評価基準が重視されるようになっています。

その影響で、企業や専門メディア、行政・医療機関などのサイトが上位に表示されやすくなっており、

個人のブログが評価されにくい領域も増えてきました。

以前のように、キーワード選定やタイトルの工夫だけで検索上位に食い込むのは難しくなっており、

「記事を書けば自然と人に読まれる」という感覚は通用しにくくなっています。

特に医療・金融・法律といった YMYL(Your Money or Your Life)領域では、

情報の正確性や信頼性が重視されるため、個人の体験談が上位に上がりにくい傾向があります。

その結果、取り上げるジャンルによっては、スタート地点から大きなハンデを抱えることになります。

同じ情報が出回っている

検索エンジンを使えば、ほとんどのテーマについてすでに数多くの記事が存在していることに気づきます。

そのため、新しい切り口を探しても「誰かがすでに書いている」という状況が多く、

「自分が書く意味があるのか」と感じる原因になります。

また読者の側も、「検索してたどり着く記事はどれも似ている」と感じており、

ブログそのものに対する期待値が下がっている可能性もあります。

これは新規参入者にとって、モチベーションの低下に直結する問題です。

読まれるスタイルが変わった

今のネットでは、情報を“読む”という行動そのものが、以前ほど選ばれなくなってきました。

検索するよりもSNSのタイムラインを眺めるほうが速く、YouTubeやショート動画で解説を見るほうが楽だと感じる人も多くなっています。

ブログ記事は、一定の分量を読み込むことが前提です。

特に初見のサイトで、長い文章を最初から最後まで読もうとする人は減ってきています。

内容の良し悪し以前に、「文字を読む時間そのものが敬遠される」状況があるのです。

これはブログに限った話ではなく、ニュースサイトやレビュー記事でも「長いから後で読もう」と思って閉じてしまうケースが増えています。

情報収集のスピード感が重視される今、じっくり読む前提のブログは「選ばれにくい形」になってきていると言えるかもしれません。

AIが当たり前になった

ChatGPTのような生成AIの登場によって、「文章を書く」という行為そのものの価値が揺らいでいます。

AIはテーマに沿った文章を数秒で生成でき、構成も整っており、最低限の情報は簡単に手に入ります。

その結果、「誰が書いたのか」「どういう経験に基づいているのか」といった背景が見えにくくなり、

読み手の側でも「人が書いているかどうか」はそれほど気にされなくなってきました。

書き手からすれば、時間をかけて構成を考え、丁寧に言葉を選んで書いた記事が、

AIで量産される文章と見た目上はあまり変わらないという現実に直面します。

「自分が書く意味はあるのか」と感じる瞬間があっても不思議ではありません。

実際、ネット上にはAIで生成されたコンテンツがあふれており、

検索結果にもAI記事が混じるケースは珍しくなくなってきました。

こうした状況の中で、個人が手間をかけて書くことの意義や、差別化の難しさが浮き彫りになっています。

こうして理由を整理してみると、「ブログではもう稼げない」と言われるのも無理はないのかもしれません。けれど、それで「副業でブログをやる意味がない」と決めつけてしまうには、少し早いようにも思います。

環境が変わった今でも、この手段を選び、地道に続けている人はいますし、実際に結果を出している例もあります。

ここからは、そうした変化を踏まえたうえで、それでもブログを選ぶ理由について、あらためて考えてみます。

それでも副業でブログをやる価値がある理由

“オワコン”と言われる理由を整理したうえで、なおブログに取り組む人がいるのはなぜか。

ここでは、収益以外の視点も含めて、「それでもブログをやる意味」について具体的に見ていきます。

実は広がってきた“収益化できる層”

前述の調査では、「月1万円以上の収益者割合」が2020年から2024年にかけて17.2%→13.3%と減少していることを紹介しました。

たしかにこの数字だけを見れば、「もう稼げる人は減っている」「やっぱりブログは終わったのでは」と感じるのも無理はありません。

けれど、ここで視点をもう少し引いてみると、また違った一面が見えてきます。

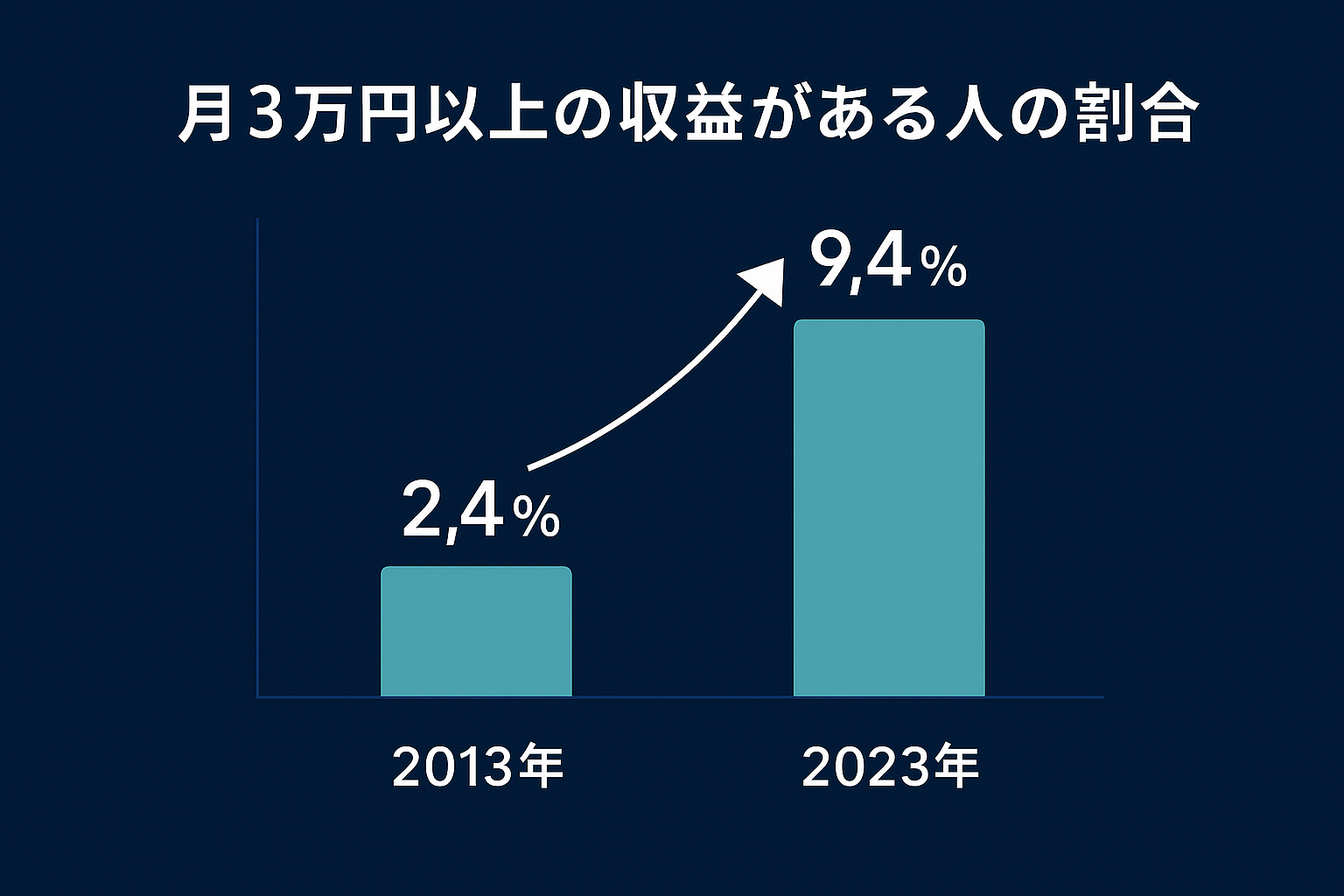

たとえば、2013年時点で「月3万円以上のアフィリエイト収入がある」と答えた人の割合は、全体の2.4%に過ぎませんでした。

一方、2023年にはこの層が9.4%にまで拡大しています

(出典:日本アフィリエイト協議会 調査報告 2023年)。

この違いは、単なる“収益者の割合が増えた”という話ではありません。

2013年ごろに収益を出していたのは、専業アフィリエイターやセミプロ的な人たちが中心でした。

ブログに多くの時間を割ける人、SEOやコピーライティングに通じた人など、一定の専門性を持った層に限られていたのです。

しかし、今では、会社員や育児中の人など、限られた時間で副業として取り組む人たちの中からも成果を出す例が増えています。

また、2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、

モデル就業規則において副業を原則容認としたことも、この変化に拍車をかけました。

それ以前は「会社にバレないように副業をする」ケースも多く、

活動が可視化されにくい環境でしたが、今では副業としてブログに取り組むこと自体が

社会的に認められた選択肢となりつつあります。

ツールやノウハウの普及、読者ニーズの細分化、学びながら始められる環境など、

かつては一部の人だけのものであったブログが、

「誰もが挑戦できる副業の一つ」として成熟してきたとも言えるでしょう。

数字だけを見れば「下がっている」ようにも見えますが、

そこに至る構造や、取り組む人たちの広がりを見れば、

「かつてよりずっと多くの人に開かれたフィールドになってきている」という見方も成り立ちます。

「誰でもすぐに稼げる」時代ではないかもしれません。

けれど、「自分にも届くかもしれない」と感じられる挑戦の場として、

今の副業ブログには、かつて以上の“リアリティ”が生まれてきているのです。

成果に近づける“修正可能な仕組み”

「昔よりも挑戦しやすくなってきている」とはいえ、

実際にブログを始めようとすると、多くの人が不安に感じるのが「失敗したらどうしよう」という点です。

特に副業の限られた時間の中で取り組む場合、

「せっかく書いたのに誰にも読まれなかったら…」という不安は決して小さくありません。

けれど、ブログという媒体には、失敗をやり直せる仕組みがあるという大きな特徴があります。

一度公開した記事でも、タイトル・構成・見出し・本文・リンクの張り方など、後から何度でも見直すことができます。

実際に、投稿後しばらく読まれなかった記事が、

タイトル変更や内部リンクの追加によって少しずつアクセスを集めるようになるケースは多くあります。

このように、「うまくいかなかったら終わり」ではなく、

うまくいかなかったところを見つけて修正できるという点は、

副業としてブログに取り組む人にとって、大きな心の支えになります。

さらに運営を続けていく中で、

自分の記事がどんな検索キーワードで読まれているか、

どんな構成の記事が長く読まれているかといった“傾向”も徐々に見えてきます。

これをもとに、次の記事の精度を上げたり、過去記事をリライトしたりと、

経験が積み上がるほどに成果の出やすい形に育てていくことが可能です。

ブログは、一発勝負の副業ではありません。

試行錯誤しながら、少しずつ“自分なりの型”をつくっていける、

そんな仕組みがあらかじめ組み込まれた媒体です。

読まれ続ける“発信資産”としての価値

SNSでは、どんなに良い内容でも、数日もすればタイムラインの下に流れていきます。

一方でブログは、検索エンジンにインデックスされることで、長期間にわたってアクセスされ続ける構造を持っています。

ある記事が、たとえ公開から数ヶ月経っていても、検索でヒットする限りは安定して読まれ続けます。

しかも、それは単体ではなく、他の記事との内部リンクでつながることで、サイト全体の“滞在時間”や“信頼度”にも影響します。

こうした性質は、コンテンツが“蓄積型”であることを意味します。

一つひとつの記事が独立して終わるのではなく、

他の記事と組み合わさりながら「このテーマについて発信している人」という評価を形づくっていく。

さらに、発信を継続していくと、検索やリンク以外にも効果が現れます。

たとえば、プロフィールに貼ったブログを見た人から相談が来たり、

記事内容がきっかけでSNSフォロワーが増えたりといった、“ブログ外”からの反応も少しずつ広がっていきます。

これは、単に「収益が発生するページ」ではなく、

“自分の言葉と経験で築いた信頼のベース”として、ブログが機能し始めた証拠とも言えるでしょう。

すぐに成果が出なかった記事も、検索順位が上がったり、話題が再注目されたタイミングで急にアクセスが増えることもあります。

価値が“時間で劣化しにくい”というのは、ブログならではの特性です。

書いて終わりではなく、書いたものが後からじわじわと効いてくる。

それが、ブログを“副業としてだけでなく、長期的な発信資産”と捉える意味です。

他分野にもつながる“言語化スキル”

ブログを書くということは、単に情報を並べることではありません。

自分の経験や考えを、他人に伝わる形で言語化し、構造化する行為そのものです。

この「自分の頭の中を言葉にする力」は、ブログの外でも大きな武器になります。

たとえば、本業での提案資料づくりや、社内プレゼン、

あるいは副業で相談を受ける場面でも、「伝え方」の質が大きく影響します。

特に副業ブログでは、「誰に向けて書くか」「どんな順序で説明するか」を意識することが多く、

自然と相手の目線を想定して言葉を選ぶ習慣が身につきます。

この習慣は、単なるアウトプット力を超えて、

「考えを整理する力」「相手に寄せる力」「構造を捉える力」として蓄積されていきます。

また、記事を書く過程で、自分が「何をどう考えているか」を見つめ直すことにもつながります。

それは、転職や独立といったキャリアの選択肢を考えるときにも、

自分の棚卸しを支えてくれる“言語化のベース”になるのです。

収益の有無にかかわらず、ブログを書く過程で鍛えられるこのスキルは、

結果として別の副業・本業・キャリア選択にも広がっていく可能性を持っています。

こうして身についた力は、ブログの枠を越えて、

副業や本業、あるいは将来的なキャリア設計にも活かせるようになります。

書いた記事が読まれるだけでなく、書く過程そのものが“武器”になる。

それが、今あらためて副業ブログを選ぶことの、静かな強みなのかもしれません。

結局、何を軸に始めるかが大切

ここまで、副業ブログを取り巻く現状や可能性について見てきました。

では最後に、「これから始めるとしたら、どんな軸を持って取り組むべきか」を整理しておきます。

収益を目指すこと自体は、当然のモチベーションのひとつです。

むしろ、「成果につなげたい」という意識があるからこそ、試行錯誤や改善にも前向きになれます。

ただ一方で、「収益だけが目的」になってしまうと、

最初の数ヶ月、アクセスも収益もない時期に折れてしまいやすいのも事実です。

だからこそ、もう一つの軸として、

「誰に何を届けたいのか」や「何を記録に残したいのか」といった視点を持つことが、実は長く続ける上で大きな意味を持ちます。

誰に向けて、何を残したいのか。

その問いがあるだけで、書く内容も、続ける意味も、少しずつ変わってきます。

収益がすぐに発生しなくても、「書いてきた意味」は確実に積み上がっていく。

そしてそれは結果的に、読まれる力・伝える力・収益につながる構造を自然と形づくってくれます。

副業ブログは、誰にでも開かれた選択肢でありながら、

取り組み方によって見える景色が変わっていきます。

結局のところ、何を軸に書くかは、人によって違います。

自分にとって「続けるに足る理由」があるかどうか。

それが、始めるよりも長く続けるために必要なことかもしれません。

著者プロフィール